ما زالت أصدقاء الخطوات التركية الأخيرة في مسار السياسة الخارجية تتفاعل اتفاقاً واعتراضاً ونقداً وتحليلاً، من حيث تأثيرها على بوصلة السياسة الخارجية التركية ومجمل الموقف التركي من قضايا المنطقة وتحالفاتها وتطوراتها الأخيرة، لكن جهداً قليلاً بذل لفهم أثر هذه المتغيرات على المشهد الداخلي التركي، خصوصاً على مستوى حزب العدالة والتنمية والمحافظين/الإسلاميين الأتراك.

وتنبع أهمية هذا التحليل من التلازم والتوازي بين المسارين الداخلي والخارجي للسياسة التركية في عهد العدالة والتنمية بشكل ملحوظ. ذلك أن الحزب الذي يحكم تركيا بمفرده منذ 2002 حريص جداً على تناغم سياساته مع توجهات الشارع التركي، باعتبار أنه ليس حزباً أيديولوجياً صاحب قاعدة شعبية صلبة لا تتغير، بل حزب جماهيري تعتمد نسبة تأييده بين المواطنين على رضاهم عن حجم الإنجازات والخدمات المقدمة والسياسات المتبعة.

المعارضة والرأي العام

ويلاحظ المتتبع للتجربة التركية في عهد العدالة والتنمية تدرج الأخير بمسارات بطيئة لكن واثقة في تناول عدة ملفات حساسة في النطاقين الداخلي والخارجية في انتظار تشكل حاضنة شعبية له، ومن الأمثلة على ذلك إلغاء حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية وتأطير تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ومسارات السياسة الخارجية التركية على الأقل على مستوى الخطاب.

وإذا ما اعتبرنا الخطوات التركية الأخيرة نكوصاً عن المنحنى الحاد في الموقف والخطاب التركيين، فيمكن بسهولة توقع بعض الارتدادات على مستوى الرأي العام التركي. إذ سيكون من الصعب على الحكومة التركية أن تشرح لمواطنيها الفارق الكبير والسريع بين توصيف العلاقة مع دولة الكيان “إسرائيل” مثلاً من دولة مارقة ومتحدية للنظام الدولي سفكت دماء الناشطين الأتراك ولا يمكن التصالح معها إلى دولة إقليمية لتركيا معها مصالح وتاريخ من العلاقات وصداقة مع “شعبها”.

إن هذا التغير الذي جاء تحت ضغط عدة متغيرات تركية وإقليمية ودولية فرضت نفسها على صانع القرار التركي – وفصلناها في المقال السابق – لم يأخذ حظه في النقاش والتداول على مستوى النخب التركية ورجل الشارع، وبالتالي فإن القطاعات التركية الواسعة التي تغذت على مدى سنوات طويلة على خطاب المواجهة والمفارقة مع تل أبيب سيعتريها بعض التشوش والغموض في أقل الحدود، وبعض العتب والغضب كسقف أعلى، سيما وأنه أتى من خلال “تنازلات” تركية نسبية، عبر الحل الوسط مع دولة الاحتلال أو الاعتذار المبطن/الضمني من روسيا. وهو تفصيل لا يمكن الاستهانة به وفق معادلات السياسة الداخلية التركية التي يعتمد فيها بقاء أي طرف في الحكم على تصويت الناخب التركي له والنابع من ثقته به وبصوابية سياساته واتساقها مع الذات التركية وهوية الدولة والشعب.

أما على مستوى أحزاب المعارضة، فرغم اختلاف مرجعياتها الفكرية وانحيازاتها السياسية، إلا أنها جميعها وبأحزابها الثلاثة الممثلة في البرلمان لطالما لامت الحزب الحاكم على توتر العلاقات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من باب المناكفات الحزبية وتحميل المسؤولية. واليوم تصر هذه الأحزاب على تخطيء القرار الحكومي رغم أنه في الظاهر نفذ ما كانت تطالبه به من العودة بالسياسة الخارجية للهدوء في الخطاب والتواصل مع مختلف الأطراف.

يبرز هنا موقف حزبي الشعب الجمهوري الكمالي العلماني والشعوب الديمقراطي القومي الكردي، اللذين لا يتوقع أن يقفا في وجه التقارب مع كل من موسكو وتل أبيب على المديين المتوسط والبعيد، إذ كانا ممن خطـَّأ الموقف التركي في الأزمتين واصطف إلى جانب خصمها في كل منهما، بينما قد يبقى حزب الحركة القومية على خطابه عالي السقف باعتبار أيديولوجيته القومية – التركية اليمينية التي تعتبر “الأسف” أو “الحزن” الذي عبرت عنه رسالة اردوغان لبوتين خرقاً لحق تركيا في حماية سيادتها وأراضيها (بإسقاط المقاتلة الروسية).

القوميون

باعتبار أن حزب العدالة والتنمية حزب جماهيري أو “حزب كتلة” تشكل منذ بداياته على عدة تيارات منها الإسلامي والقومي والليبرالي وحتى بعض اليساريين، فإنه حريص دائماً على رضى الأساسي من هذه التيارات للإبقاء على حظوظه الانتخابية في مستواها المرتفع. ولئن كان “الإسلاميون” أو المحافظون هم النواة الرئيسة لكتلته الانتخابية إلا أنهم لم يكونوا يوماً – ولن يكونوا – كافين لوحدهم لتأمين نسبة الأغلبية في الانتخابات البرلمانية و/أو الرئاسية مثلاً، ومن هنا كان التركيز على الكتل الأخرى في الخطاب والممارسة.

فعلى مدى سنوات طويلة، خطب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان ود الأكراد وخاصة المحافظين/الإسلاميين منهم عبر برامجه وسياساته وخطابه فيما يتعلق بـ”المشكلة الكردية”، وقد أفاده ذلك بانحياز الإسلاميين من الأكراد تحديداً له بعد أن كانوا تاريخياً يصوتون لأحزاب الراحل أربكان.

أما على مدى السنوات القليلة الماضية فقد ساهم صعود نجم حزب الشعوب الديمقراطي وتعثر عملية السلام الداخلية واستئناف حزب العمال الكردستاني لنشاطه العسكري وعملياته على الأراضي التركية وما تبع ذلك ورافقه من سياسات حكومية حازمة على المستوى العسكري – الأمني والخطاب السياسي – الإعلامي الحاد، فقد خسر اردوغان والعدالة والتنمية من خلفه جزءاً غير يسير من ثقة وتصويت هؤلاء. وهو ما دفع اردوغان – ومن خلفه الحزب والحكومة – لرفع سقف الخطاب المضاد لحزب الشعوب الديمقراطي فضلاً عن المواجهة الأمنية والعسكرية الصارمة مع الكردستاني ورفض أي حديث عن تهدئة أو عودة للمسار السياسي، رغبة في استمالة الأصوات القومية من المواطنين، سيما في ظل المشاكل الداخلية التي تعصف بحزب الحركة القومية.

وتتميز النخب والجماهير القومية بمستوى مرتفع من الشعاراتية والمواقف الحادة بطبيعة تكوينها وثقافتها التنظيمية والحزبية، وبالتالي فإن الخطاب الهادئ نحو كل من روسيا ودولة الاحتلال – وغيرها لاحقاً – قد يكون له وقع سلبي بينهم، سيما وأنهم لا يرضون في العادة إلا بالمواقف ذات السقف العالي وتمتاز أوساط غير بسيطة منهم بالديماغوجية والمزايدات، وهو ما قد يعني خسارة الرئيس والحزب الحاكم شيئاً من ثقتهم وبعضاً من أصواتهم.

الإسلاميون

بيد أن الفئة الأخطر والأكثر تأثراً بالمتغيرات الأخيرة للسياسة الخارجية التركية هو الطيف المحافظ أو “الإسلامي”، وخصوصاً أنصار “الإسلام السياسي” المحسوبون تاريخياً على تيار الفكر الوطني (ميللي غوروش) الذي أسسه وقاده أربكان رحمه الله.

ساد بين هذا الطيف شعور بالتوجس من مشروع العدالة والتنمية في بداياته باعتبار انشقاقاً على “الخوجا”، وبقيت صورته في مخيال قسم منهم صنو الخيانة والألاعيب السياسية غير مأمونة الجانب، سيما وأن الحزب ابتعد تماماً عن الخطاب الأيديولوجي والشعارات الدينية. بيد أن الإنجازات المتتالية للحزب وحكوماته المتعددة، ثم مواقف التأزم مع دولة الاحتلال من حادثة منتدى دافوس الشهيرة (one minute) إلى تجميد العلاقات معها بعد الاعتداء على “مافي مرمرة”، ثم الخطاب الحازم لاردوغان في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والذي طعّمه ببعض الخطاب الديني، أدى لانحياز جزء كبير منهم إلى الحزب في مختلف المحطات الانتخابية على مدى السنوات الأخيرة، باعتبار أنه أصبح أكثر قرباً منهم وتمثيلاً لهم والأفضل على الساحة السياسية.

بيد أن المتغيرات على خط العلاقة بين أنقرة وتل أبيب تحديداً سيكون لها انعكاساتها السلبية المباشرة على هذا الطيف، بسبب التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية والحساسية الشديدة للعلاقات مع دولة الاحتلال والدم التركي الذي أهرق في المياه الدولية على يد المؤسسة العسكرية الصهيونية فضلاً عن الموروث الإسلامي الذي يصوغ مخيالهم بالتضاد مع المشروع الصهيوني. ولعل مما يزيد من هذه الانعكاسات السلبية ويعمّق الشرخ المعنوي بين هذه النخب من جهة والرئيس والحزب من جهة أخرى اللغة التصعيدية التي استخدمها الأول بحق وقف الإغاثة الإنسانية (İ.H.H.) الذي يحظى بشعبية ومصداقية كبيرين لدى عموم الشعب التركي والطيف الإسلامي تحديداً، باعتباره مسيِّر أسطول الحرية وولي دم الشهداء الأتراك العشرة والناطق باسم عوائلهم منذ الحادثة وحتى اليوم.

لقد وقفت هذه الجموع إلى جانب اردوغان في أكثر من أزمة داخلية تم خلالها تحييد بعض القيادات المؤسسة و/أو الكبيرة في الحزب والحكومة، مثل الرئيس السابق عبدالله غل ونائب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان السابق بولند أرينتش وعبقري الاقتصاد التركي علي باباجان وأخيراً مهندس السياسة الخارجية التركية أحمد داود أوغلو. حيث نظر هؤلاء دوماً إلى مصلحة الحزب من خلال استمراره متوحداً خلف قيادة اردوغان القوية، ووثقوا دوماً بسداد رأي “الرئيس” في أكثر من محطة خلافية، لكن الوضع اليوم يبدو مختلفاً.

فالمشكلة الآن ليست داخل الحزب لتتم التضحية ببعض الأطراف لإبقائه متوحداً، ووقف الإغاثة ليس شخصاً واحداً كداود أوغلو يمكن غض البصر عن استبعاده و/أو استهدافه بل هو وقف ومؤسسة دولية وحركة سياسية – اجتماعية ذات مصداقية وصيت، والموضوع لم يعد مرتبطاً بفكرة الصمود التركي أمام الضغوطات بقدر ما ارتبط ذهنياً بالتنازل أمامها. وبالتالي، لا تبدو هذه القطاعات راضية بمعظمها عن الاتفاق المبرم مؤخراً بين تركيا ودولة الاحتلال، ولا عن طريقة تسويقه في أروقة السياسة والإعلام، ولا – وهذا هو الأهم – بهجوم اردوغان الأخير على وقف الإغاثة الإنساني بخطاب اقترب من حد التنصل من أسطول الحرية وتحميل الوقف مسؤولية ما حدث في عرض المياه الدولية وكافة التطورات بعده.

هذا التطور الخطير على مستوى خطاب الرئيس يعطي للشارع انطباعاً ومسوغات للقلق من التطورات المستقبلية، إذ لا يبدو مستقبل أي من الأطراف مأموناً أو مضموناً إذا ما خالف توجهات الرئيس أو سياساته، وهو انطباع قد لا يمكن محوه بسهولة فضلاً عن حصر تأثيراته في نطاق ضيق في المنافسات الانتخابية المقبلة إذا ما استمر وترسخ، ففي أحيان كثيرة تغلب الانطباعاتُ الحقائق.

في الخلاصة، يمكن القول إن ما قامت به تركيا بقيادة اردوغان مؤخراً خطوة جريئة وناجحة من منظور التقييم السياسي المجرّد كقرار براغماتي يحاول تحصين موقفها أمام الضغوطات الخارجية ويقلل من خصومها، ومثال أكثر من جيد على براغماتية السياسة الخارجية التركية في ظل قيادة قادرة على الالتفاف والاستدارة وطرح البدائل حين تضطر لذلك، لكن تقييم أطياف واسعة من الشعب التركي وفي مقدمتهم الإسلاميين والقوميين لنتائج هذه المتغيرات وانعكاساتها وأصدائها ليس بالضرورة بنفس الإيجابية.

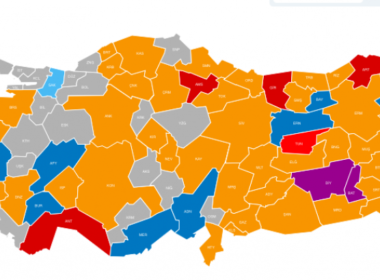

إذا ما وصل هذا التقييم إلى قناعة مفادها أن الرئيس أو الحزب يبتعد عن خطها وخطب ودها ويعود إلى إطار سياسات السنوات الأولى من عمره، قد تبدأ في البحث عن بدائل أكثر قرباً منها، وقد أثبتت جديتها في إيصال رسائلها الاحتجاجية في انتخابات حزيران/يونيو 2015 البربلمانية حين “عاقبت” العدالة والتنمية على ما اعتبرته انحرافات في أدائه.

فإذا ما أضيف ذلك لتيار استبعد من الدوائر القيادية في الحزب والحقائب الوزارية في الحكومة (ما يسمى تيار غل – أرينتش) من قيادات الصف الأول السابقة فيهما ولتيار آخر متحفظ على سياسات الحزب وطريقة إدارة الخلافات فيه من القيادات الوسطى غير معروفة الأسماء والعدد والتأثير، قد تكون البلاد أمام احتمال الوصول إلى حالة تأزم و/أو انسداد سياسي شبيهة بأوضاع ما قبل 2002 سيما إذا ما استمرت التحديات الحالية وتفاقمت واستمر تعامل الرئيس و/أو الحكومة معها بنفس الطريقة، بما قد يدفع بعض الأطراف لإنشاء كيانات/أحزاب بديلة ومنافسة، وهي خيارات ليست بالضرورة لفائدة التجربة التركية الحالية على المدى البعيد.