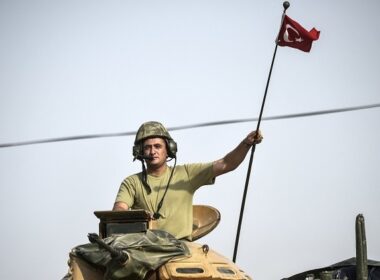

التقارب مع تركيا: بين تباطؤ مصر ومسارعة الإمارات

الجزيرة نت

شهدت الأشهر الأخيرة لقاءات واتصالات وتقارباً بين تركيا ومحور السعودية – الإمارات – مصر الذي كان لسنوات طويلة خصماً لها في مختلف القضايا الإقليمية. وفي حين احتاجت العلاقات مع مصر لقاءات عديدة امتدت على شهور طويلة دون مخرجات كبيرة، فإن مسار التقارب مع الإمارات توِّجَ خلال أسابيع قليلة بزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 2012.

أسباب التقارب

مسار التقارب التركي مع الدول المذكورة ليس منفرداً ولكنه يأتي في سياق عام في المنطقة من أمثلته المصالحة الخليجية بعد قمة العلا وتطور العلاقات القطرية – المصرية وكذلك الحوارات المباشرة وغير المباشرة بين المملكة العربية السعودية وإيران.

ولهذا المسار الإقليمي العام عدة أسباب، تتراوح بين الدولي والإقليمي والمحلي، تضافرت لتهيئ الأرضية لما تم حتى اللحظة وما يراد تحقيقه مستقبلاً. فقد كان انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية إيذاناً بغلق عهد ترمب وما رافقه من أزمات وتوترات وأساليب السياسة الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية فإن سياساته المعلنة وفي مقدمتها تخفيف الاهتمام بالمنطقة واستمرار الانسحاب النسبي التدريجي منها والمفاوضات مع إيران دفعت مختلف الدول الإقليمية – ومعظمها من حلفاء الولايات المتحدة – لإعادة النظر في سياساتها ومواقفها وتحالفاتها.

ومن السياقات الإقليمية التي ساهمت في المشهد الحالي تراجع محورية أسباب الاستقطاب في المنطقة (الثورات والثورات المضادة والموقف من الإسلاميين) بعد ثماني سنوات من الانقلاب في مصر والذي مثل ذروة الاستقطاب ومشهد التحالفات، والتوجس الخليجي على وجه التحديد من إيران ولا سيما في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، واستنزاف جميع الأطراف في أزمات إقليمية لم تحسم بشكل كامل لأي طرف ولا يبدو أنها مرشحة لذلك قريباً، فضلاً عن الاختراقات التي حققتها تركيا في 2020 ولا سيما في كل من ليبيا والقوقاز.

وعلى الصعيد المحلي فإن اقتصادات معظم دول المنطقة إن لم نقل كلها تعاني من تداعيات جائحة كورونا التي تدخل حالياً فيما يبدو مرحلة جديدة، ولربما تمايزت تركيا في هذا الإطار بحساسية أكبر بسبب الظروف التي يمر بها اقتصادها مؤخراً ولا سيما ما يتعلق بنسبة الفائدة وسعر صرف الليرة، إضافة إلى أنها مقبلة على انتخابات مصيرية في 2023 وربما قبل ذلك.

خلال الأيام القليلة الماضية استضافت تركيا ولي عهد أبو ظبي بحفاوة بالغة، وقبله وزير خارجية البحرين، وبعده وزير التجارة السعودي، قبل أن يؤكد الرئيس التركي بأن “الخطوات القوية” التي أقدمت عليها بلاده مع الإمارات ستتكرر مع كل من مصر و”إسرائيل” قريباً.

ولئن كانت أنقرة قد رفعت منذ 2015 شعار “تكثير عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم” إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل ملموس قبل الآن، والسبب الأبرز لذلك هو تردد المحور المقابل لها والذي يبدو أنه عدّل من موقفه بعد التطورات سالفة الذكر، كما أن تركيا باتت اليوم أكثر جاهزية لهذا المسار وتداعياته للأسباب نفسها.

ولذلك يمكن القول إن التطورات الأخيرة تعبر عن رغبة الجانبين في فتح صفحة جديدة في العلاقات، لا سيما وأن الخلافات التي سادت خلال السنوات الماضية لم تكن مدفوعة بتناقض المصالح الجوهرية أو بخلافات في العلاقات الثنائية المباشرة وإنما بمواقف مسبقة واصطفافات مرتبطة بحالة الاستقطاب الإقليمي بالدرجة الأولى.

بين مصر والإمارات

مرت علاقات تركيا مع مصر خلال الشهور القليلة الماضية بعد مراحل، كانت أولاها قناة اتصال بين جهازي استخبارات البلدين، ثم اتفاق بين وزيرَيْ الخارجية بـ”تجنب الإضرار ببعضهما البعض في المنابر الدولية”، ثم بفتح قنوات دبلوماسية عبر وزارتَيْ خارجية البلدين، ثم لقاءات وحوارات في كل من القاهرة وأنقرة، وما تخللته هذه الفترة من اتصالات وتواصلات وكذلك بـ”إجراءات حسن النوايا” مثل تخفيف حدة الحملات الإعلامية وتأطير عمل وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة على الأراضي التركية.

في المقلب الآخر، كانت زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد لتركيا ولقاءه أردوغان عنواناً لتحول كبير في العلاقات بين البلدين، التي شهدت اتصالات هاتفية بين وزيرَيْ خارجيتهما وكذلك بين أردوغان ومحمد بن زايد، قبل أن يُستقبل الأخيرُ في أنقرة بحفاوة بالغة في زيارة وصفت بالتاريخية وتخللها توقيع عدد من الاتفاقات والتفاهمات وبروتوكولات التعاون المشترك لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ولعل الملحوظة الرئيسة في المقارنة بين المسارين، الأبرز ضمن دول المحور المقابل لتركيا، أن تطورات العلاقة مع مصر أخذت وقتاً أطول بكثير وبسقف إنجاز أقل بشكل ملحوظ عن الإمارات، رغم أن الأخيرة كانت في الموقف الأكثر حدة ووضوحاً في مواجهة تركيا. كما أن أنقرة كانت قد وجهت لأبو ظبي اتهامات مباشرة وبالاسم باستهداف أمنها القومي وتمويل الانقلاب الفاشل وغير ذلك، عبر قنوات سياسية حيناً وإعلامية أحياناً أخرى.

وفي تفسير ذلك، سيكون من المنطقي لدولة إقليمية بارزة مثل مصر أن تكون سياستها الخارجية أكثر ثباتاً وتحولاتها أبطأ حدوثاً، لا سيما وأن بنية الدولة وكذلك النظام القائم حالياً وعملية اتخاذ القرار بين المؤسسات المختلفة تساهم في ذلك. ومن جانب آخر، فقد كانت مصر في قلب الاستقطاب في المنطقة وعنوانه الأبرز، وما زالت لديها مطالب من تركيا تتعلق بالاعتراف بنظامها القائم والتعامل معه بذلك المنطق. كما أن ارتباطات القاهرة الإقليمية شكلت عوائق وكوابح في مسار حوارها مع أنقرة، وخصوصاً العلاقات المميزة التي نسجتها في السنوات الأخيرة مع كل من اليونان وقبرص الرومية (اليونانية). وأخيراً، كان من الواضح أن القاهرة لا تريد أن تسير منفردة في هذا المسار دون باقي أفراد محورها العربي (الرياض وأبو ظبي وبدرجة أقل المنامة) وأنها كانت بانتظار موافقتها والتنسيق معها أو على الأقل عدم ممانعتها.

في المقابل، فإن بنية دولة الإمارات العربية المتحدة وآلية اتخاذ القرار فيها تمنحها أريحية أكبر في نقلات السياسة الخارجية، وهي تتميز كذلك ببراغماتية بارزة تجلت في الانفتاح مؤخراً على النظام السوري وقطر وإيران. ومن جهة ثانية يمكن تلمس حرص أبو ظبي على أن تظهر في مقدمة أي تغيير يتعلق بالمحور المذكور لا أن تأتي لاحقاً أو تبعاً، ولعل متابعة بعض المقالات والكتابات في وسائل الإعلام التي تدور في فلكها يؤكد فكرة التغني بـ”الريادة الإماراتية” التي “يلحقها الباقون” حتى وإن كان ذلك في سياقات مثل التطبيع مع الكيان الصهيوني أو الانفتاح على علاقات رسمية مع النظام السوري.

في الخلاصة، تبدو فرص التقارب بين تركيا والدول الأربع مضافاً لها الكيان الصهيوني أكبر اليوم مما كانت عليه قبلاً، للأسباب التي فصّلنا فيها والتي جعلت جميع الأطراف أكثر رغبة في التغيير. بيد أنه لا ينبغي المبالغة في تقييم ما حصل حتى اللحظة على أهميته، فما تم هو إعلان تهدئة وفتح قنوات التواصل والحوار لإدارة الخلافات والاختلافات التي ما زالت وستظل قائمة، ولم يصل الطرفان بعد لمرحلة التعاون الكامل فضلاً عن التحالف، وليس مرجحاً أن يصلا لها قريبا جداً.

ورغم ذلك فنحن بالتأكيد إزاء مرحلة جديدة في المنطقة عنوانها التهدئة النسبية بعد الاستقطاب الحاد، وسيكون لها بالتأكيد تداعياتها على السياسات الخارجية للدول المعنية وكذلك على بعض قضايا المنطقة، وهو ما يستحق أن نفرد له مقالاً مستقلاً.