تركيا: من القوة الناعمة للخشنة

المجتمع

تمتاز السياسة الخارجية التركية في عهد العدالة والتنمية بقدر عال من المرونة والبراغماتية للتعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، بما جعلها قادرة على مواجهات الكثير من التحديات من جهة، وبما طور من قدراتها وغيَّر بعضاً من المتداول عنها في الكتابات العربية، وفي مقدمة ذلك اعتمادها على القوة الناعمة حصراً.

أسس السياسة الخارجية

أعاد العدالة والتنمية تفسير وصياغة السياسة الخارجية التركية دون أن يقوض تماماً الأسس التي قامت عليها منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، مضيفاً إليها أبعاداً جديدة زادتها قوة وتأثيراً ومنحتها مكانة غير مسبوقة، وقد دار الأمر كله حول فكرة دور تركيا ومكانتها في العالم الآخذ في التشكل بعد نهاية الحرب الباردة.

وهذه – وهذا ليس صدفة – فكرة كتاب “العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودروها في الساحة الدولية” للبروفيسور أحمد داود أوغلو، الذي لقب عن جدارة بمهندس السياسة الخارجية التركية، والذي تدرج في المناصب من مستشار في وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء إلى وزير للخارجية إلى رئيس للحزب والحكومة قبل أن يستقيل منهما في أيار/مايو 2016.

سطر “الأستاذ” أو “الخوجا” كما يلقب في كتابه الألمعي عدة نظريات سارت سياسة تركيا الخارجية على هداها لسنوات طويلة، أهمها:

1-العمق الاستراتيجي: لشرح مدى أهمية اهتمام تركيا بالمناطق القريبة منها، سيما تلك التي أدارت ظهرها لها لعشرات السنوات، وفي مقدمتها البلقان والقوقاز والشرق الأوسط.

2-تصفير المشاكل: من منطلق أن أي دولة لن يكون لها دور فاعل في منطقتها والعالم طالما سادت المشاكل والأزمات علاقاتها مع دول الجوار، بوما يعني أن المكانة الدولية تبدأ من حل المشاكل وتعزيز العلاقات مع المحيط القريب.

3-القوة الناعمة: بحيث تحتاج تركيا في بناء علاقاتها مع الجوار على التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، على قاعدة التواصل والتكامل والربح للجميع.

وقد سارت تركيا على هذه النظريات والقواعد مدة طويلة حققت خلالها مكاسب عظيمة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها وارتفعت مكانتها بين الدول، وقد حصّلت في المنطقة العربية قبولاً من محوري العالم العربي في حينه الاعتدال والممانعة على حد سواء، حتى لحظة الثورات العربية.

الاستقطاب

مع نهايات 2010 وبدايات 2011، دخلت المنطقة العربية في مرحلة متغيرات جذرية من خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى ثورات عربية حقيقية غيرت خارطة المنطقة العربية ككل وأطاحت بتحالفاتها واصطفافاتها ومحاورها السابقة، وأدخلت أنقرة في قلب حالة الاستقطاب العربية، إذ تركت التحفظ في مواقفها وباشرت للمبادرة والفاعلية وانحازت للثورات باعتبارها مطلباً شعبياً محقاً في تلك الدول، إضافة لأنها راهنت على منظومة إقليمية جديدة تكون لها فيه ريادة ومكانة.

مع الوقت، أدركت تركيا أنها بحاجة لتغيرات مهمة في بوصلة وأسس سياستها الخارجية وفي مواقفها وقراراتها وسياساتها على حد سواء، لأسباب كثيرة أهمها:

الأول، انكفاء موجة الثورات العربية بانقلاب مصر في 2013 واستعصاء الحل/التغيير في سوريا، وهو ما عنى أن القوى التي شاركت في الثورات وتلك التي دعمتها قد خسرت الجولة وعليها أن تدفع الثمن.

الثاني، علاقات تركيا المتوترة مع الخارج، من الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي لحلف شمال الاطلسي (الناتو)، مروراً بروسيا إثر إسقاط أنقرة إحدى مقاتلاتها في نهايات 2015، وليس انتهاءً بمختلف دول الجوار والمنطقة من سوريا إلى إيران إلى العراق إلى مصر إلى اليونان، مما أدى في النتيجة إلى شبه عزلة عانت منها تركيا.

الثالث، الأجندة الداخلية المزدحمة والشاقة جداً على صانع القرار التركي، من هجمات إرهابية وتفجيرات انتحارية لمختلف المنظمات المصنفة على قوائم الإرهاب، إلى الأزمة الاقتصادية، إلى عدد من المحطات الانتخابية منها البرلمانية في حزيران/يونيو 2015 والتي فقد فيها العدالة والتنمية الأغلبية قبل أن تعاد بعد خمسة أشهر، وصولاً للمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام من الآن والتي قدمت رسالة واضحة الدلالات لأنقرة عملت الأخيرة بمقتضاها لاحقاً.

الرابع، فشل أنقرة في إحداث اختراق مهم في أي من قضايا المنطقة الرئيسة والخلافية، خصوصاً في سوريا حيث تفاقمت الأزمة وتراجعت المعارضة واستمر الأسد في الحكم، ثم مصر حيث ثبت الانقلاب الذي عارضته أنقرة أقدامه وحاز قبولاً وتعاملاً دولياً معه.

القوة الخشنة

كان من نتائج هذه القراءة التركية أمران، الأول تغيير في السياسة الخارجية لـ “تقليل عدد الخصوم وزيادة عدد الأصدقاء” وهو شعار حكومة السيد بن علي يلدرم بعد استقالة أحمد داود أوغلو، وقد نتج عن ذلك إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني والمصالحة مع روسيا وعودة سفير الإمارات إلى أنقرة.

وأما المسار الثاني فتمثل في تحول السياسة الخارجية لأنقرة من الاعتماد الكلي والحصري على القوة الناعمة إلى إدماج شيء من القوة الخشنة إلى جانبها، وقد تمثل ذلك في عدة خطوات مهمة هي:

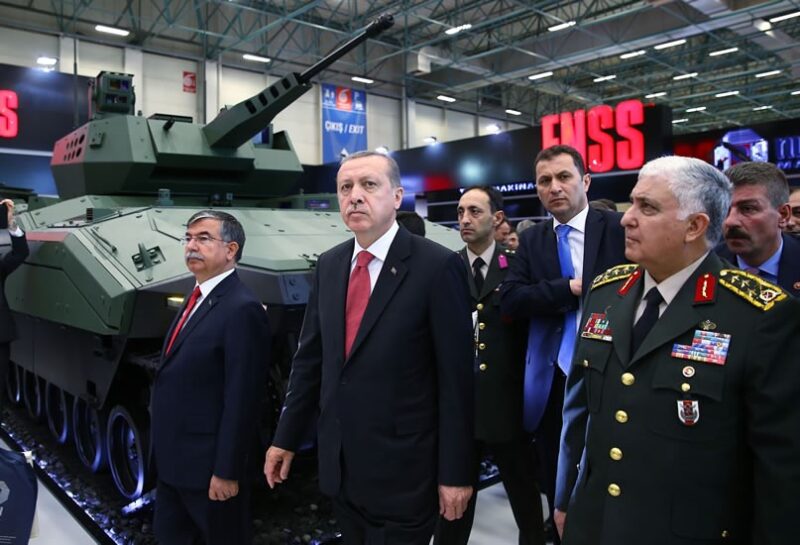

أولاً، التركيز على الصناعات العسكرية والدفاعية بشكل كبير سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال سنوات، وقد حققت تركيا في هذا المجال إنجازات حقيقية ومهمة إذ أنتجت طائرات ومروحيات وصواريخ وأسلحة مختلفة محلية الصنع، وأطلقت مؤخراً أول تجربة لها للصواريخ البالستية.

ثانياً، إن افتقاد تركيا حتى الآن للصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الصاروخي يجعلها مكشوفة في أي مواجهة عسكرية مع دولة أخرى، ولذا فقد سعت لامتلاك منظومة S400 الروسية ويبدو أنها في المراحل الأخيرة للاتفاق مع موسكو حولها، بعد أن فشلت المفاوضات مع الصين وعدد من الدول الغربية.

ثالثاً، عملية درع الفرات في سوريا التي بدأتها أنقرة في آب/أغسطس 2016 لمواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة “داعش” ومشروع المنظمات الكردية المسلحة وأعلنت الانتهاء منها في آذار/مارس 2017 مع تركها الباب مفتوحاً على تجارب مماثلة، وهي العملية العسكرية الثانية من نوعها التي تقوم بها تركيا بعد التدخل في قبرص عام 1974.

رابعاً، القواعد العسكرية خارج الأراضي التركية، بدءاً من بعشيقة في العراق، مروراً بالصومال، ووصولاً إلى قاعدة “الريان” العسكرية في قطر، التي تم الاتفاق عليها في نهايات 2014 وبدأت تركيا مؤخراً إرسال بعض جنودها في إطارها إلى الأراضي القطرية.

خامساً، عملية “سيف الفرات” التي تعد لها تركيا لطرد حزب الاتحاد الديمقراطي (القومي الكردي) من مناطق سيطرته في عفرين شمال غرب سوريا، وهو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض ضدها حرباً انفصالية منذ 1984 وتصنفهما على قوائم الإرهاب، وهي العملية التي يتوقع لها أن تبدأ قريباً جداً وفي أي لحظة، ربما قبل طباعة العدد وووصول المقال للقارئ الكريم.

في الخلاصة، مرت السياسة التركية بمتغيرات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، أهمها إضفاء شيء من القوة الخشنة على القوة الناعمة (التي ما زالت هي الأساس) ضمن أدوات السياسة الخارجية، وهو ما أعطاها قوة أكبر ومرونة أكثر في مختلف القضايا والملفات، وأعادها لاعباً إقليمياً مهماً لا يمكن تجاوزه بسهولة سيما في القضية السورية.