مؤتمر “فلسطينيو الخارج”: الفكرة والتحديات

المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

عبر تاريخ القضية الفلسطينية، كان العنوانان الأبرز لها هما الأرض والإنسان، أو الجغرافيا والديمغرافيا، وبدونهما لا يمكن الحديث عنها فضلاً عن انتصارها. وإذا أمكن للبرامج السياسية أن تتحدث عن المرحلية فيما يتعلق بالأرض/الدولة فإن ذلك مستحيل وممتنع في حق الإنسان/الشعب.

منذ بداية المشروع الصهيوني كان الشعب الفلسطيني متقدماً على كل قياداته ومشاريعه السياسية وفصائله، وقاد الثورات تلو الثورات ولم يتنازل أو يتراجع ولم يكل أو يمل، حتى اليوم. ولئن راهن الصهاينة على موت الكبار ونسيان الصغار فقد ورَّث الفلسطينيون حب الوطن والعمل للقضية لأبنائهم وأحفادهم جيلاً بعد جيل على طول الرقعة الجغرافية التي يعيشون فيها في أرجاء المعمورة، حتى أولئك الذين لا يتقنون اللغة العربية ولم يروا بلادهم يوماً.

اليوم، يعيش أكثر من نصف الفلسطينيين خارج الحدود الجغرافية لفلسطين، معظمهم لاجئون في دول “الطوق” التي تحولت بفعل فاعل إلى دول “الجوار” أو يحملون جنسيات دول لا حصر لها بعد أن انتقل اليهود الصهاينة منها إلى فلسطين، في عملية تبادل لا أخلاقية وغير قانونية تمت بتواطئ ما يسمى بالمجتمع الدولي وبعض “أشقائنا”.

هؤلاء اللاجئون باتوا عبئاً على بعض المشاريع السياسية لأسباب كثيرة يطول شرحها، ولذلك يجري التخلص منهم مرحلياً وتدريجياً وفي هدوء تام. فلسطينياً، تخلت أوسلو سيئة الذكر – مهما نفى مجرموها – عن حقهم في العودة إلى فلسطين وحقهم فيها، وبتنا نسمع بين الحين والآخر عن مشاريع ومبادرات “لم الشمل” الذي يوازي فكرة “تبادل الأراضي”، حين تحول المشروع الفلسطيني الرسمي من “التحرير” إلى تأسيس “الدولة”. وهكذا، دخلت إلى فضائنا الفلسطيني، في غفلة منا، مصطلحات عديدة تتناسب مع “المرحلة الجديدة وتتناغم مع “الفلسطيني الجديد” الذي يحاولون صنعه مثل مصطلح “شطرَيْ الوطن” الذي يصف قطاع غزة والضفة الغربية ليتناسى ويتجاهل – عن عمد – الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 واللاجئين الفلسطينين في الخارج.

أما إقليمياً ودولياً، فالجميع يعمل على قدم وساق ليلاً ونهاراً لإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لـ”إنهاء النزاع” على الطريقة الدولية، بحيث تعطي مختلف الدول جنسيتها للفلسطينيين المقيمين عليها، لكن كان هناك دائماً معضلتان: لبنان وسوريا، والثانية جرى على فلسطينييها ما جرى على أهلها السوريين فتشتتوا وضاعت حقوقهم، والأولى يجري حلها بسيناريو “نهرالبارد” أو سيناريو “عين الحلوة” وفي المحصلة سياسة تضييق و”تطفيش” ممنهجة تشارك بها أطراف كثيرة.

لقد جُرِّدَ إذن الفلسطيني خارج فلسطين من حقوقه وتـُرِكَ ليواجه مشاكله الحقوقية والسياسية والاجتماعية والسياسية بلا سند، فما عاد قادراً – لذلك – على أن يكون سنداً للداخل الفلسطيني ولا جزءاً من مشروع التحرير. تتعرض غزة للعدوان تلو العدوان وتحاصر الضفة وتـُهاجم ويستفرد الصهيوني بأهلنا في أراضي 1948، ونحن اللاجئين لا نملك لهم إلا دعاء القلب ودمع العين وشيئاً من صوت أو كلمة لعلها تجسر هُوَّة الصمت والضعف والعجز.

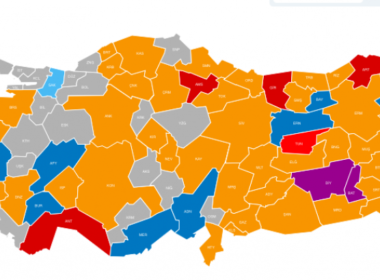

من هذا المنظور، تستحق كل فكرة أو مشروع يسعى للنهوض بواقع اللاجئين الفلسطينيين وإشراكهم في مشروع التحرير للدعم والمشاركة، بل هو الواجب بعينه، ولذا فلا نقول إن مؤتمر “فلسطينيو الخارج”، الذي سيقام في مدينة إسطنبول يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شباط/فبراير الجاري، لا نقول إنه أتى في وقته بل تأخر، وتأخر كثيراً.

ما إن أعلن عن المؤتمر حتى ثارت ثائرة سدنة المعبد وأزلام الكهنوت السياسي الفلسطيني للتحذير والتجريم والتشكيك والتخوين. منظمة التحرير التي وأدوها خوفاً من “عارها” وتاريخها وميثاقها الوطني ليتبنوا بدلاً منها سفاحاً السلطة “الوطنية” الفلسطينية (سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود، وفق التسمية الرسمية والواقعية)، عادت الآن وسرت في شرايينها المتصلبة دماء الشباب والعمل والحرص على القضية الفلسطينية من “عبث العابثين”.

المنظمة التي أصبحت ملفاً في درج “محمود عباس والأربعين سياسي” يفتحونه حين يريدون مناكفة خصومهم السياسيين ثم يعاد للدرج كآلهة قريش التي كانت تؤكل بعد أن “تعبد”، المنظمة التي سكتت وتسكت عن كل فصول الضياع والتيه والتفرد والتآمر الداخلي والخارجي على الشعب الفلسطيني وقضيته، استفاقت من غيبوتها لترفع عقيرتها بوجه المؤتمر ومنظميه. لكن، ولأن الطبع يغلب التطبع، خرج بيانها العتيد باسم دائرة شؤون “المغتربين” (لم يخبرونا متى حولونا من لاجئين إلى مغتربين) وليتحدث بلا حياء عن الثوابت الوطنية والصفة التمثيلية للمنظمة، رغم أن المنظمين دأبوا – بشكل غير مفهوم – على التأكيد مراراً وتكراراً على أن المؤتمر شعبي ولا صفة سياسية أو تمثيلية له، ولا ينافس المنظمة على شيء.

الطبقة السياسية الفلسطينية التي جثمت على صدر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عشرات السنين وأهملت عن عمد اللاجئ الفلسطيني وحقوقه وواقعه، ارتقت اليوم في العمل “الوطني”، فلم يعد يهمها سؤال مشروعية وجودها وتركيبتها وسياساتها (التي لم تستشر الشعب حولها يوماً)، بل باتت هي من يوزع صكوك الغفران والوطنية والشرعية للشعب وأطيافه المختلفة. لا تريد المنظمة أن تعمل ولا تريد لغيرها أن يعمل، لا تسمح لغير فئة الكهنوت السياسي الحالي بدخول المنظمة والمشاركة في القرار الفلسطيني فيما تخوّن أي تحرك خارج إطارها وبعيد عن رضاها ولو كان تحركاً من طفل لاجئ في أحد مخيمات الشتات. هنا تطبّق المنظمة ومَنْ خلفها حرفياً المثل الفلسطيني الشعبي “صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تاكل، وكول لتشبع”.!!

فكرة المؤتمر لا غبار عليها، بل هي ضرورة تأخرت كثيراً كما أسلفنا، فماذا عن التنفيذ؟

أعتقد ان المؤتمر أمامه عدة تحديات مهمة وحقيقية ينبغي عليه التعامل معها وتجاوزها ليكون على مستوى الفكرة وقدْر التحدي:

الأول، أن يكون جاداً وعملياً وبعيداً عن الاحتفاليات الكرنفالية. من المهم جداً أن يخرج المؤتمر بمشروع عملي وألا يكون مصيره كعدد لا محدود من المؤتمرات الفلسطينية التي يختفي أثرها مع بيانها الختامي. فكرة المؤتمر ونطاقه ومجالات عمله تقول بشكل واضح أنه لا مجال للفشل.

الثاني، أن يكون مشروعاً وطنياً جامعاً يشارك به فلسطينيو الشتات ويبتعد عن مسارات المناكفة الفصائلية المعروفة في الساحة الفلسطينية. اللاجئون الفلسطينيون ينتظرون من يأخذ بأيديهم ليعيدهم لساحة الفعل والتأثير والتحرير، لا من يعتبرهم ورقة بيده أو في جيبه في منافسة مع “خصمه” الفلسطيني.

الثالث، أن يكون مجرد بداية وفاتحة طريق لما بعده. من البديهي والمتوقع أن يتهيَّب الكثيرن الفكرة وأن يحجم البعض بسبب الضغوطات التي مورست (للأسف) عليه وأن ينتظر الكثيرون نتائج المؤتمر للحكم عليه وعلى مخرجاته ومستقبله. ولذا فمن المهم اعتبار المؤتمر المنتظر محض بداية لشرح الفكرة والمشروع وأخذ زمام المبادرة وبداية العمل وإزالة الشبهات وإقناع الجميع برقي الفكرة وسلامة التنفيذ. وعليه أن يتمتع بمرونة عالية تمكــّنه من التطور والتبدل وفق ما يقرره الإجماع الشعبي الفلسطيني وشخصياته وتياراته ومؤسساته الحية والمخلصة للعمل وأن يبقى فعلاً – وكما أعلن – مفتوحاً للجميع ومرحِّباً بكل الأفكار والشخصيات المثرية للعمل الرافعة للمسار.

سنشارك في المؤتمر إيماناً بالفكرة وتفاؤلاً بالمستقبل، وسنراقب فعالياته وأدبياته، وسنقيّم نتائجه ومخرجاته. لكن حتى ذلك الحين، ولأن القضية لا تحتمل المجاملات ولا الدبلماسية، ولأن استغباء الشعب الفلسطيني بات ديدن البعض، أقول: أنا ابن مخيم “نهر البارد” للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا أعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً لي (فضلاً عن أن تكون الممثل الشرعي والوحيد)، لا جحداً لتاريخها ولا كرها بها ولكن بسبب واقعها وسياساتها وتركيبتها الحالية (منذ عشرات السنين). كما لا أعترف بأي تنازل قامت به أو ستقوم به أي جهة عن أي حق من حقوقي وفي مقدمتها حق العودة وحقي في أرضي المحتلة عام 1948 (قرية “علما” المهدومة قضاء صفد في الجليل الأعلى)، وعلى كل سياسي يريد أن يتكلم باسمي أن يأخذ الشرعية والتمثيل مني، لا العكس.

ولأن المصطلحات لها دلالاتها المهمة والخطيرة، أقول للجميع: نحن لاجئون أيها السادة، لا مغتربون. نحن فلسطينيو الشتات لا فلسطينيو الخارج. ما زلنا نحمل فلسطين في قلبنا ومفتاح العودة في أرواحنا والعزم على التحرير في إرادتنا. نحن اللاجئين أصلُ القضية وجوهرها وعنوانها، نحن سؤالها وجوابها وعلامة حياتها ودوامها، ودليل إدانة العدو وفقدان مشروعه للمشروعية، ولا يحق لأحد أن يغيّبنا أو أن يتجاهلنا، فمن شاء أن يمد اليد للعمل لفلسطين فأهلاً به ففلسطين تحتاج الجميع، ومن تنكب وغيَّر وبدَّل فسنستبدل قوماً غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم.