ما زالت تجربة العدالة التنمية في تركيا تسير بخطى حثيثة من إنجاز إلى إنجاز وتتخطى العقبات والأزمات الواحدة تلو الأخرى، وآخرها المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو الفائت، الأمر الذي يمنحها حيوية وتجدداً وتفاعلاً غير مسبوقين. صحيح أن هذه التجربة – التسمية التي أفضلها على مسمى “النموذج” – قد دخلت في جو الاستقطاب في المنطقة منذ الثورات العربية عام 2011 وبالتالي قد فقدت بريق القوة الناعمة والمواقف المقبولة من الجميع، إلا أنها ما زالت – في ظني – ملهمة للكثيرين في العالم العربي.

بيد أن الأطراف العربية المختلفة ما زالت باعتقادي بعيدة عن الاستفادة الممكنة من هذه التجربة، رغم أنها أقرب للواقع العربي – مع الفوارق الزمنية والظرفية الكثيرة – من التجارب الغربية، حيث يمكن اعتبار بلاد الأناضول مرحلة وسطاً بين تأخر العالم العربي وتقدم العالم الغربي. ويبدو أن مقاربة “الإسلاميين العرب” لهذه التجربة أكثر تعقيداً من غيرهم رغم أنهم نظرياً الأقدر على دراستها بعمق والاستفادة منها بموضوعية، أولاً لأنهم يعتبرونها الأكثر شبهاً بهم في رحلة بحثهم عن نموذج يقتدون به، وثانياً للمواقف التركية الأقرب لهم في قضايا المنطقة، وثالثاً لإقامة عدد كبير من قياداتهم على الأراضي التركية بما يتيح إمكانية المعايشة والاحتكاك والمدارسة والحوار والاستفادة والتفاعل.

لست في وارد التطرق لمسارات وصيغ الاستفادة الرسمية العربية من التجربة التركية، لأن ما يحكم ذلك هي مواقف الأنظمة المختلفة من القيادة التركية الحالية وسياساتها، رغم أنها الأقرب للمدارسة والاستفادة باعتبار أننا نتحدث عن تجربة دولة وليس فقط عن تيار سياسي معين، لكن ذلك سياق آخر قد نعود له لاحقاً في مقال مستقل.

لعل أكثر ما يعيب النظرة النخبوية العربية – وفي المقدمة منها الإسلامية – للتجربة التركية هي “اختزالها” وتأطيرها ضمن قوالب معدّة مسبقاً، أو إن شئت فقل النظر إليها بعيون “عربية” وعدسات “إسلامية” وتفسيرها وفق “مصفوفة” معينة.

يصر الإسلاميون العرب – مثلاً – على اعتبار العدالة والتنمية التركي حركة إسلامية أو حزباً إسلامياً (قلة قليلة تعتبرهم من الإخوان) رغم أدبيات الحزب وتصريحات قياداته الواضحة حول كونه حزباً ديمقراطياً محافظاً، باعتبار أنهم مضطرون لهذا النوع من التقية، لكنهم لن يلبثوا أن يسفروا عن وجههم الإسلامي يوماً ما “ليلتقوا مع أمواج الحركات الإسلامية العربية” تحت لواء واحد، في مزج غير مبرر بين الخلفية الفكرية للأشخاص والهوية السياسية للكيانات.

لا تكتفي هذه النظرة بتقليل إمكانية الفهم الموضوعي للتجربة ورجالها وأحداثها ومواقفها، لكنها أيضاً تحمّل الإسلاميين العرب وزر بعض المواقف والتصريحات الغريبة عن بيئتهم مثل علاقات أنقرة مع الكيان الصهيوني أو تصريح اردوغان عن العلمانية، بينما تضع على كواهلهم عبئاً إضافياً في محاولة اللحاق بـ”النموذج” الذي يطالب به شبابها باعتبار أن ما استطاعه “الإسلامي التركي” يمكن بل ينبغي أن يحققه “الإسلامي العربي”.

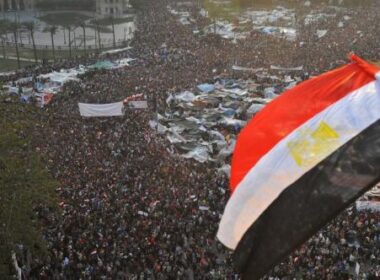

العقبة الثانية في طريق الاستفادة من تجربة اردوغان ورفاقه هي تجاهل الفوارق الكبيرة والعميقة بين سياق التجربة التركية كإصلاح ديمقراطي سلمي متدرج تحت سقف النظام والدولة وبين سياق الواقع العربي الذي أتى بالإسلاميين – أو أتاهم – على ظهر ثورة قلبت الأنظمة وأطاحت بالرؤساء وأثارت عليهم خصوم الداخل وأعداء الخارج.

تلك الاختلافات الكبيرة والكبيرة جداً بين الظرفين العربي والتركي، إضافة إلى تاريخ تركيا الطويل في النضال الديمقراطي على مدى عشرات السنين، كانت تكفي للكف عن محاولات الاقتباس والاستنساخ المباشرة، فيما يتعلق مثلاً بالعلاقات المدنية – العسكرية وتطبيق “خطة اردوغان” في تقليم أظافر المؤسسة العسكرية تحت عنوان الوضع الخاص للجيش والخروج الآمن للعسكر. ليس فقط لأن المحاولة الأخيرة بائت بالفشل وكانت مكشوفة جداً (المؤسسة العسكرية المصرية أيضاً تعرف ما فعله اردوغان بالجيش)، ولكن أيضاً لأننا اكتشفنا – كمتابعين للشأن التركي – بعد سنوات أن بعض تلك الخطوات لم يقم بها العدالة والتنمية أو اردوغان بل “الكيان الموازي” ليحكم سيطرته على الجيش من خلال قضايا مثل أرغنكون والمطرقة وغيرهما.

العنوان الثالث والفارق في التجربة التركية وافتراقها عن الفهم العربي هي إغفال أن محور نجاحها هو كونها بنت بيئتها (التركية) بكل سياقاتها الزمانية والمكانية والظرفية والتاريخية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وأن جوهرها أنها تجربة “دولة” لتحقيق مكانة “تركيا”. لقد دارت أغلب تنظيرات البروفيسور أحمد داود أوغلو – الذي له بصمات تتخطى السياسة الخارجية إلى مجمل التجربة وخلفيتها الفكرية باعتقادي – حول فكرة جعل بلاده “دولة مركز” في محيطها.

إنه من اللافت ألا تقع عينك في المقالات والأبحاث والتحليلات إلا نادراً على محاولة فهم البعد “القومي” في مسيرة العدالة والتنمية وتعليق أغلب المواقف والتصرفات على مشجب “الإسلامية” وهذه اختزالية خطيرة لها عيوبها الواضحة على مجالات الفهم والاستفادة والتعامل. ليس غريباً إذن أن تقرأ أن عملية “درع الفرات” موجهة ضد نظام الأسد و”لنصرة الشعب السوري” رغم أن الأهداف التركية المعلنة لها علاقة واضحة بأمنها القومي (وهو الأمر الطبيعي والمتوقع والمتفهم بطبيعة الحال)، أو أن تصريح رئيس شؤون الديانة التركي د. محمد غورماز الدبلماسي الذي شكر السعودية على نجاح موسم الحج ودقة تنظيمه موجه بالأساس للإيرانيين.

لقد دفعت هذه الاختزاليات الإسلاميين العرب للتماهي مع التجربة التركية دون أن يكونوا جزءاً منها لما سبق من أسباب، وهو ما أعطى صورة ذهنية – ليست صحيحة في الغالب – على علاقة تبعية تربطهم بتركيا والحزب والقيادة السياسية، والحقيقة أن تركيا العدالة والتنمية لا تحتاج إلى أتباع أو مبررين بل إلى أنداد متفاعلين.

للتجربة بطبيعة الحال إيجابياتها وسلبياتها وثمة اختلافات كبيرة بين معايير تقييم السياستين الداخلية والخارجية مما هو خارج نطاق ومساحة هذا المقال (تناولت ذلك في مقال سابق)، لكن وفي كل الأحوال نحتاج أن نبتعد قليلاً عن التفسيرات الأيديولوجية المنفردة والتفسيرات المقولبة والتقييمات العاطفية والتحليل الرغبي حتى ننظر إلى التجربة من مسافة مناسبة للتقييم دون انبهار أو انسحاق أو ذوبان.

هكذا تخرج مسيرة العدالة والتنمية من قالب “الحركة الإسلامية” التي يجب أن ندافع عن تفاصيل التفاصيل بخصوصها بدون أي حس نقدي ونتماهى مع أغلب/كل قراراتها وسياساتها رغم أننا لسنا جزءاً من آلية صنع قرارها أو تنفيذه أو الرقابة عليه، إلى فضاءات واسعة عنوانها تجربة بلد صديق وشقيق وحزب مقرب ومقبول – من طيف واسع من العرب على الأقل – يمكننا (بل ينبغي علينا) دراستها والتفاعل معها تحت عناوين التفاهم والتعاون والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركة.