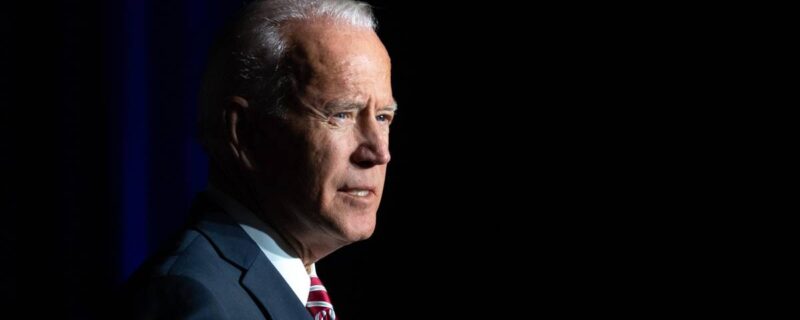

جو بايدن والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط

مشاركة إعلامية – TRT عربي – نبيل عودة

استطلعت TRT عربي آراء نخبة من الخبراء والمتخصصين العرب حول سياسية واشنطن المتوقعة تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حال تنصيب جو بايدن رئيسياً للولايات المتحدة.

مع انسدال الانتخابات الأمريكية عن فوز محقق للمرشح الديمقراطي جو بايدن، بات الحديث يدور عن السياسية الخارجية التي سوف يتبعها عندما يتولى مهامه الدستورية. ومن بين مناطق العالم التي تتمتع بنفوذ كبير للولايات المتحدة، يبرز الشرق الأوسط كأحد أكثر مناطق النفوذ إثارة للجدل، نظراً إلى الملفات المعقدة التي تعكسها والأزمات المتلاحقة والتركة التي خلَّفها الرئيس ترمب وتمثلت بتعزيز الاستقطابية الإقليمية. لقد انسحب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عليها المزيد من العقوبات الاقتصادية، بينما تستَّر على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بواقعة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، واستمر بدعم الحرب باليمن، مع ممارسة سياسة الصمت المطبق بخصوص ملف حقوق الإنسان، فضلاً عن الضغوط التي مورست من أجل تحقيق اتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل.

وبعد أربعة سنوات عاشها العالم مع سياسية ترمب الخارجية التي تمثلت بسيادة النزعة الانعزالية، والحمائية، يأتي ابن المؤسسة التقليدية السياسية في واشنطن جو بايدن ليعود بالسياسية الخارجية إلى منطلقاتها الكلاسيكية، وهو ما فصله في مقالة له مع مجلة فورين أفيرز، إذ شدد على مبدأ إعادة نشر الديمقراطية وتعزيزها ومحاربة الإرهاب والقيادة متعددة الأطراف والانخراط الدبلوماسي الذكي والفعال وإعادة الاعتبار لملف حقوق الإنسان والدعم الإنساني.

وفي هذا السياق، استطلعت TRT عربي آراء مجموعة من الخبراء في الشرق الأوسط حول السياسات المتوقعة لإدارة الرئيس المقبل للولايات المتحدة جو بايدن تجاه المنطقة، وقد جاءت آراؤهم على النحو التالي:

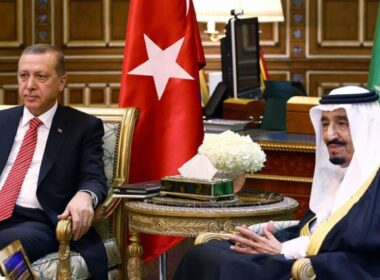

تركيا

سعيد الحاج، الباحث المتخصص في الشأن التركي، يرى انطباعاً سائداً بأن انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية من شأنه توتير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لما له من مواقف معروفة ومعلنة من تركيا والرئيس أردوغان، لا سيما وأنه توجد حالة شبه إجماع في الكونغرس ضد أنقرة كذلك، حالَ الرئيسُ السابق ترمب دون تحويلها إلى عقوبات كبيرة عليها.

لهذا التقييم بعض الوجاهة، خصوصاً أن بايدن كان قد تحدث قبل أشهر فقط عن ضرورة دعم بلاده للمعارضة التركية “للإطاحة بأردوغان”، وكذلك سعي تركيا لتفعيل منظومة S-400 الصاروخية الروسية التي يمكن أن تتسبب في عقوبات أمريكية عليها، في ظل اقتصاد لا يزال يعاني تداعيات جائحة كورونا وغيرها.

لكنني أميل -والكلام للحاج- إلى أن الجانبين سيستطيعان تجنُّب أزمة كبيرة في العلاقات، لما يتشاركانه من مصالح ومهددات مشتركة وتاريخ طويل من التعاون، فضلاً عن البراغماتية التي يُعرف بها الطرفان، أردوغان وبايدن.

أكثر من ذلك، يمكن تصنيف معظم تصريحات بايدن خلال الحملة الانتخابية وما قبلها في إطار المناكفة لترمب والمزايدة عليه في السياسة الخارجية، أكثر من كونها قناعات ستتحول بالضرورة إلى سياسات للرئيس الجديد، فتصريحات المرشّح تختلف عادة عن توجهات الرئيس.

وعليه، لا شك أن منظومة S-400 ستبقى التحدي الأكبر للعلاقات بين البلدين في المدى القريب، لكن سياقات تدفع بايدن إلى الاعتماد على أنقرة والتعاون معها أكثر من التصعيد ضدها. في مقدمتها أولويات الرئيس الجديد في استعادة ثقة الحلفاء ومواجهة التمدد الروسي واحتواء إيران وغير ذلك مما يحتاج إلى دور فاعل لتركيا.

في المقابل، تملك أنقرة أوراق قوة لا يستهان بها -إضافة إلى المصالح والمهددات المشتركة- ستسعى لاستثمارها ووضعها على طاولة الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مثل تأجيل/تجميد تفعيل منظومة S-400، والأدوار التي تلعبها وتواجه فيها نسبياً موسكو في سوريا وليبيا والقوقاز، وتدوير زوايا الخلاف مع بعض حلفاء واشنطن في المنطقة.

في الخلاصة، توجد تحديات ماثلة أمام العلاقات التركية-الأمريكية مع الإدارة الجديدة، في استمرار للتوترات السابقة القائمة على أرضية من تراجع الثقة بينهما. لكن ذلك لا يعني أنهما يسيران نحو المواجهة والقطيعة، التي ستضر أول ما تضر وحدة حلف الناتو وقوته، وهو عكس ما يريده بايدن.

المسار المستقبلي للعلاقات سيعتمد إلى حد كبير على أولويات بايدن في سياسته الخارجية ومدى قربها أو بعدها من وعوده الانتخابية، ولعل المؤشر الأول والأهم على ذلك سيكون الأسماء التي سيختارها في إدارته، خصوصاً وزير الخارجية ومستشاره للأمن القومي.

إيران

يرى علي عبيدات، الصحافي المتخصص في الشؤون الإيرانية، أن سلوك دونالد ترمب كان حاداً مع السياسة الإيرانية بعد أن تجاوز المسلك الدبلوماسي وعبَّر عن رأيه بقرار صارم تراجع فيه عن اتفاقات واشنطن كلها مع إيران، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها، واغتيال أحد أهم جنرالتها وهو قاسم سليماني.

مع مجيء بايدن، لن يتكبد الإيرانيون خسائرَ جديدة بقدر ما سيلعبون دور المفاوض الذي يريدُ تعويضاً عن حدّة الإدارة الأمريكية السابقة، خصوصاً أنهم سعوا إلى تدويل قضيتهم الأبرز “الاتفاق النووي” ولم تعد الولايات المتحدة صاحبة القرار الوحيد بعد أن عزلت نفسها جراء سياسة ترمب أحادية الجانب.

الإيرانيون لا يعولون كثيرًا على بايدن، على الرغم من أنه أيّد الاتفاق النووي في عهد أوباما وطالب سابقاً بتخفيف العقوبات عن إيران، لكن تصريحاته لم تخلُ من اعتبار الاتفاق النووي في عهد أوباما ناقصاً وعائمًا، برغبة منه في تقييد الاتفاق أكثر، وهو بهذا لا يختلف عن خصومة ترمب لإيران، وفق التصور الإيراني الرسمي.

فمنذ بداية الحملات الانتخابية لكل من ترمب وبايدن والرأي الإيراني منقسم بين رئيس يكره إيران ويعاملها معاملة “الموقف” وهو ترمب، ومرشح رئاسي ينظر إلى إيران بعين “الرأي” وربما يكون أكثر انفتاحاً وتقبلاً للآخر، وبينهما يرى الرأي الرسمي في تصريحات المسؤولين والصحف الموالية لنظام الحكم أن أمريكا هي ذاتها أمريكا “الشيطان الأكبر” بغض النظر عن رئيسها، فإن انفتاح بايدن على الدبلوماسية يشي للإيرانين بأن الرجل لن يغفل مساعي إيران نحو إيجاد حلفاء جدد ومشاريع اقتصادية تنوي إيران إقامتها مع الصين (اتفاقية ربع القرن وغيرها)، ووفق هذا التصور فإن بايدن سيعامل إيران معاملة حسابية اقتصادية، والأهم أنه يحاول أن يهدئ من حدّة السلوك الأمريكي في الشرق كله بعد وعورة ترمب.

العراق

أحمد سعداوي، الروائي والناشط العراقي، يرى أنه وبلا شكّ يوجد انقسام في الداخل العراقي تجاه السياسات المحتملة لإدارة بايدن القادمة، على ضوء ما أحدثته سياسة الإدارة السابقة لترمب من انقسامات، خصوصاً بعد مقتل سليماني في قصف جوّي نُفذ قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.

يوجد طرف عراقي مؤيد للسياسات الإيرانية واضح في عدائه لترمب ويتوعّد للانتقام لمقتل سليماني ومساعده أبو مهدي المهندس، وعبَّر بعض المدونين القريبين من الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن فرحهم بخسارة ترمب وعدّوه انتقاماً إلهياً.

ويوجد طرف على الضفة الأخرى يبدو غير سعيد لخسارة رئيس كانوا يتوقعون منه “حفلات شواء” أخرى لقادة الفصائل المسلّحة المقرّبة من إيران.

وبعيداً عن هذا الانقسام الذي يبدو عاطفياً وانفعالياً، فإن المراقبين المحايدين يتوجسون خيفة من أن تكون إدارة بايدن استمراراً لسياسة باراك أوباما الديمقراطية، المتهمة بتغذية الانقسامات في المنطقة، والتدخل المباشر، بدعوى دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يؤثر على الاستقرار السياسي.

كما أن بايدن لا يُذكر في السنوات الأخيرة إلا مع تهمة دعوته لتقسيم العراق إلى ثلاث فدراليات، وهي صورة نمطية غير دقيقة راجت بعد نشره لمقالة في 2006 خلال أحداث العنف الطائفي العنيفة في البلاد، وكان يرى فيها أن الحل يكون بتوزيع الصلاحيات على ثلاثة أقاليم ذات طابع إثني وطائفي.

الرجل في واقع الحال لم يعد إلى هذه الفكرة أو الإشارة إلى المقالة مرّة أخرى.

شخصياً لا أعتقد أن بايدن الرئيس 2020 هو نفسه بايدن نائب الرئيس خلال فترة الربيع العربي، وعلى الرغم من أنه سيتبنى سياسات مضادة لإدارة ترمب، كما هو متوقع، فإنه لن يلغي بشكل تام كل الخطوات التي اتخذتها هذه الإدارة، على الأقل فيما يتعلق بقضايا المنطقة العربية والعراق وإيران تحديداً.

من المتوقع أنه سيمضي في سياسة الانسحاب العسكري من العراق، ولكنه لن يترك ملف مواجهة داعش والتنظيمات الارهابية المسلّحة، كما أنه سيحمل وجهاً أكثر لطفاً ودبلوماسية للأطراف السياسية المتنوعة في العراق، ولكنه لن يدعم المليشيات أو يتركها مطلقة اليد، وسيعزز سياسة التضييق على المليشيات، حتى ان خفّف الضغط على إيران الداعمة لهذه المليشيات.

القضية الفلسطينية

من جانبه يرى عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون القضية الفلسطينية، أن الفلسطينيين يتابعون السياسة الأمريكية المتوقعة تجاه قضيتهم وصراعهم مع إسرائيل وما يمكن أن تفصح عنه الأيام القادمة قبيل تنصيب الرئيس الجديد للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني من العام المقبل، وسط تفاؤل بأن يكون أكثر تصالحية تجاه السلطة الفلسطينية في رام الله، على الرغم من اهتمامه الدائم والتزامه العميق لمصالح إسرائيل الأمنية.

ما من شك في أن السلطة الفلسطينية تتوق إلى رئيس آخر في البيت الأبيض، لأنها شعرت بخذلان ترمب وإدارته، بخاصة عقب نقل ترمب سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وحوّل التركيز من الفلسطينيين إلى دول الخليج، وترك الفلسطينيين معزولين، مع تقدير سائد بأن الإدارة الديمقراطية الجديدة ستكون الروح فيها تجاه رام الله مختلفة وأكثر تصالحية، فسيحاول أولاً تجديد الثقة مع الفلسطينيين، وبعد مرحلة الحد من الضرر سيحاول الشروع في أي عملية.

يرى الفلسطينيون أن الكثير من تطورات العلاقات مع الإدارة الأمريكية القادمة تعتمد على الفريق الذي سيشكله الرئيس الجديد حوله، فإذا كانوا من خريجي إدارة أوباما، فمن المرجح أن يكون الخط تجاه إسرائيل أكثر صرامة، وبعد كل ذلك فإن على الإسرائيليين أن يتذكروا أن بايدن كان هناك في 2016، في نهاية إدارة أوباما، عندما اتخذ مجلس الأمن القرار ضد المستوطنات في إسرائيل.

مع العلم أنه يوجد تخوُّف فلسطيني من اتخاذ الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب المزيد من الخطوات بشأن القضية الفلسطينية قبيل التسليم المحتمل لبايدن لرئاسة البيت الأبيض، الذي قد ينتهج نهجاً مغايراً تجاه القضية الفلسطينية، وهنا قد يضغط اليمين الإسرائيلي والمستوطنون على ترمب لإثبات الحقائق على الأرض خلال هذه الفترة غير الملحوظة، وأحد خيارات ترمب ترجمة صفقة القرن إلى مذكرة تفاهم، أو تبادل رسائل بين واشنطن وتل أبيب، لتقييد إدارة بايدن، وجعل الصفقة سياسة أمريكية رسمية ونهجاً متفقاً عليه بين إسرائيل والولايات المتحدة.

الخليج العربي

حسن الراشدي، الباحث والكاتب المغربي، يرى أن ارتدادات الزلزال الانتخابي في واشنطن امتدت إلى بعض العواصم الخليجية، وتقض مضاجع حكامها. فلا تبدو الرياض وأبوظبي والمنامة مرتاحة حقيقة لفوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة في أمريكا، ولها أسبابها.

أما الرئيس المنتخب بايدن الذي لم يتوانَ طوال حملته الانتخابية، في التلميح تارة والتصريح تارة أخرى بضرورة العودة إلى القيم الحزبية الديمقراطية، والمطالبة بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان والحريات في منطقة الخليج، فقد جاهر إبان أزمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر سفارة بلده في إسطنبول، بوقف بيع الأسلحة للسعودية ومحاكمة الضالعين في الجريمة الشنعاء. وانتقد بايدن إدارة ترمب لتوفير الغطاء والحماية لمن يعتقد وقوفه وراء الجريمة.

من هنا سيسابق محور السعودية-الإمارات الزمن، قبل موعد تنصيب الرئيس بايدن رسمياً في يناير/كانون الثاني القادم، لتحريك لوبيات ومقاولات العلاقات العامة في واشنطن لإعادة تسويق صورتهما الحقوقية أمام الإدارة الجديدة.

كما سيسعى الثلاثي الخليجي، السعودية-الإمارات-البحرين -تحسُّباً لإحياء الاتفاق النووي مع إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، إلى تكريس معادلة جديدة على الأرض تقوم على ربط أمن الخليج بأمن إسرائيل، تحسُّباً لأي عمل عسكري إيراني قد يستهدف منطقة الخليج.

أما الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ 2017، فيُتوقع أن تلعب إدارة بايدن في قريب الأيام، دوراً أكثر حيوية وجدية لإنهائه، على عكس الدور الباهت الذي لعبته الإدارة السابقة. ولا يخفي الرئيس بايدن وإدارته تزكية شراكة واشنطن الاستراتيجية مع قطر والعمل على إخراج الأزمة الخليجية من عنق الزجاجة، لكن سيكون عليه التخلص قبلها من إرث ثقيل تركه سلفه ترمب بالمنطقة.

ولئن اختلفت مواقف الدول الخليجية من وصول بايدن إلى سدة الحكم، فإنها تلتقي عند مسألة التخوف على مصيرها كدول مُصدِّرة للنفط، ذلك أن بايدن ركَّز في برنامجه الانتخابي على قضايا المناخ والبيئة والتحول إلى الطاقة المتجددة.

بكلمات أخرى، فإن الإدارة الأمريكية تتعهد بوقف استعمال الكربون في إنتاج الكهرباء بالولايات المتحدة في 2035 وتوفير 1.7 تريليون دولار خلال الولاية الرئاسية الجديدة لخلق بدائل من الطاقة المتجددة. ثم إن عودة إيران إلى الاتفاق النووي (إذا ما حدثت) ستزيد من إمدادات النفط العالمية بمعدل مليونَي برميل يومياً في سوق لطالما شكت كثرة العرض وانخفاض الأسعار.

ولا تنظر الدول الخليجية بعين الرضى إلى طروحات الحزب الديمقراطي حول مسألة الصناديق السيادية الخليجية وموضوع شفافية استثماراتها في الغرب. وتبلغ قيمة تلك الصناديق أزيد من تريليونَي دولار. وتتهم مبادئ سانتياغو تلك الصناديق بقلة الشفافية. ومن هنا فإن الحزب الديمقراطي لم يغير مضمون خطابه المتخوف من سطوة تلك الصناديق السيادية الخليجية على اقتصاديات أمريكا أو استعمالها وسيلة ضغط سياسي في المستقبل أو توفير الغطاء لاستثمارات صينية أو روسية مجهولة في أوروبا.

ولربما جسدت حقيقة ارتهان أغنى دول الخليج للسياسات الأمريكية، وعودة محتملة لإيران قوية إلى المشهد الخليجي، والقبول بتطبيع مفروض مع إسرائيل، لربما جسدت عودة الوعي إلى الجسم الخليجي الذي قربته أزمة الحصار على قطر من السكتة القلبية.

اليمن

أما فيما يتعلق بانعكاسات وصول المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض على اليمن، فإنها ستكون أقل كارثية من المآلات الحالية للحرب في ظل القبضة السعودية القوية على الملف اليمني، التي سمحت للرياض بالمضي في طريق تفكيك المشهد اليمني ومواصلة تعزيز فرص المشروع الانفصالي لا بصفته مشروعاً يهدف إلى إعادة تقسيم اليمن إلى دولتين كما كان قبل 22مايو/أيار 1990، بل أيضاً إلى دويلات تتأسس على ادعاءات جهوية جاهزة خصوصاً في الجنوب، مع الاستعداد للتعامل مع الحوثيين كسلطة مهيمنة في الشمال، حسب ما يرى ياسين التميمي، الباحث والمتخصص في الشأن اليمني.

ويرى التميمي أن من المعروف أن الديمقراطيين اختتموا عهدهم بتقليص حاد للمساعدات العسكرية والدعم اللوجستي للحرب السعودية في اليمن، وبمبادرة أعلن عنها من أبو ظبي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

المبادرة أرادت استيعاب الحوثيين بإنجازاتهم العسكرية ومكاسبهم الجغرافية كطرف متحكم في سلطة انتقالية توصل البلاد إلى مرحلة السلام، وحينها وقفت السعودية بقوة أمام هذه المبادرة، وبالطبع كان ذلك الموقف باسم السلطة الشرعية وبواسطتها.

يوجد ما يشبه التربص من جانب الديمقراطيين بالسعودية وحربها في اليمن وجريمتها بحق المعارض السعودي البارز والكاتب الصحفي جمال خاشقجي، وهذا قد يسمح في الحد الأدنى بإعادة إحياء مبادرة كيري مع اكتراث أقل بالأولويات السعودية في اليمن إذا لم يحدث تطور على مستوى التطبيع السعودي مع إسرائيل الذي قد يكون أحد الوسائل للتقليل من تبعات التربص والانزعاج اللذين ميزا موقف الديمقراطيين من المملكة طيلة الأعوام الأربعة الماضية.

مصر

“لا مزيد من التدليل لديكتاتور ترمب المفضل”

هذا التصريح الذي تضمنه أحد المنشورات على حساب تويتر الرسمي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في معرض انتقاده لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في يوليو/تموز الماضي، يشير بوضوح إلى أن العلاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة والنظام المصري لن تكون كسابق عهدها. ويرى محمد عفان الباحث والمحلل السياسي أنه ربما سيكون من المبالغة القول إن هذه العلاقات ستشهد تحولاً جذرياً من الدعم المفتوح إلى الصدام المباشر، لكن بالتأكيد ستشهد فتوراً -إن لم يكن توتراً متزايداً.

سيكون علينا انتظار تشكيل الفريق الرئاسي لجو بايدن، خصوصاً وزير خارجيته ومستشاريه السياسيين، لتعرُّف ملامح سياساته تجاه الشرق الأوسط عامة ومصر على وجه الخصوص، لكن يمكن التوقع أن العلاقات ستتطور بشكل سلبي لسببين رئيسيين:

أولاً: عودة ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان ليكون ضمن أجندة الإدارة الأمريكية للإقليم، وإن لم يحتل الأولوية، على حساب الأجندة الأمنية الضيقة التي كانت تتبناها إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب، التي كانت تنسجم مع فكرة دعم الديكتاتوريين والتضحية بملف الحريات وحقوق الإنسان كحل لعدم الاستقرار ولتحييد المخاطر الأمنية التي تواجه المصالح الأمريكية في الإقليم.

ثانياً: أن من المتوقع أن تتزايد ضغوط الإدارة الأمريكية على حلفاء مصر الإقليميين، على الأخص السعودية، نتيجة أزمة حرب اليمن، واغتيال المعارض السعودي جمال خاشقجي، الذي أكد بايدن أنه لا يجب أن يمر من دون حساب. حتى فيما يخص العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، فيمكن القول إننا قد نشهد فتوراً كالذي شاب علاقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي المحصلة سيكون تراجع نفوذ الرياض وتل أبيب على الإدارة الأمريكية الجديدة خصماً من رصيد القاهرة.

على الجانب الآخر، فإنه لعقود طويلة تلعب مصر دوراً محورياً في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، وحالياً تتعدد الملفات التي يتعاون فيها الطرفان، مثل ملف الحرب على الإرهاب أو الصراعات الإقليمية، على الأخص الصراع العربي-الإسرائيلي (على الرغم من التراجع الملحوظ لمحورية الدور المصري في هذا الملف في السنوات الأخيرة)، ومؤخراً الصراع في ليبيا وشرق المتوسط. كذلك إذا افترضنا أن إدارة بايدن ستستأنف التوجه الاستراتيجي لإدارة أوباما في فك الارتباط بالشرق الأوسط، فيمكن القول إنه ليس من المتوقع أن تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة لتصعيد الصدام أو دفع التوتر مع النظام المصري إلى حد بعيد.

شمال إفريقيا

ويرى حسن أوريد، الباحث السياسي والروائي المغربي، أن اللافت أثناء حملة بايدن أنه ركز على روح أمريكا، ومن الطبيعي أن تتغير السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد اختزلت سياسة ترمب تجاه العالم العربي في السعودية ومصر، وإلى حد ما على الإمارات مع التغاضي عن سجل هذه الدول فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان. السياسة الجديدة ستكون أشمل وستضع حقوق الإنسان أو القيم في الحسبان، ولن تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان. لكن ستندرج في الاستمرارية فيما يخص محاربة التطرف والإرهاب وستدعم سياسة “التطبيع” مع إسرائيل.

أما فيما يخص شمال إفريقيا فيرى أوريد أن سياسة أمريكا تحت إدارة بايدن ستتمحور حول محاور أربع: هي أولاً: الاستمرار في التنسيق مع الدول المغربية في محاربة التطرف وبخاصة في منطقة الساحل. وثانياً: تطويق الوجود الصيني اقتصادياً وتكنولوجياً، وثالثاً: الضغط من أجل إقامة علاقات مع إسرائيل. وأخيراً: التدخل من أجل وضع حد للتوتر في ليبيا للانعكاسات السلبية على أمن حوض البحر الأبيض المتوسط والساحل والحد من التأثير الروسي في الملف إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتعاون مع حلفاء.

سوريا

السياسات الخارجية الأمريكية لا يضعها المرشح للرئاسة بمفرده، وإنما هي تخضع لنقاشات وتعديلات وتغييرات حتى يصبح لها ملمح نهائي، وبهذه الحالة يجري طرحها كجزء من برنامج انتخابي على حد قول أسامة آغي الخبير في الشأن السوري.

ويرى آغي أنه إذا أردنا مقاربة حدود السياسة الخارجية للسيد جو بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، مع سياسة سلفه دونالد ترمب، فسنكتشف وجود حدود لهذه السياسة تتعلق برؤية الديمقراطيين لجوهر المصالح الأمريكية الخارجية، وهذا الأمر ظهر في عهد ترمب، فهذه السياسات تتعلق بمصالح الشركات الأمريكية الكبرى، التي تقرر شكلها في عهود رؤساء أمريكيين في مراحل مختلفة.

وقد قال في هذا الشأن البروفيسور في جامعة جورج تاون توني أريند: “الانتخابات الأمريكية هي مواجهة حاسمة للسياسة الخارجية، لأننا بصدد رؤيتين مختلفتين كلياً، بشأن ما يجب أن يكون عليه العالم، وما ينبغي أن تكون عليه القيادة الأمريكية”.

إن تصريحات بايدن بشأن سياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ليس من الضروري أن تُطبق كما وردت في برنامجه الانتخابي، فتوجد حاجات عميقة لمصالح الولايات المتحدة العليا لا يقررها رئيس الولايات المتحدة بل تقررها الدولة العميقة فيها.

هذه الحقيقة تجعل من سياسة جو بايدن القادمة رهناً لموازين قوى داخلية وخارجية في آن واحد، لهذا لم يبرح ترمب حلف شمال الأطلسي على الرغم من حرصه على جعل أعضاء الحلف الأوربيين يدفعون ما يراه ضرورة لاستمرار الحلف.

إن تلويح بايدن بالتضييق على تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية، يتعلق بجانب انتخابي أكثر منه بجانب مصالح استراتيجية أمريكية خارجية، فتركيا ليست دولة من العالم الثالث، وقدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية ستفرض حضورها على بايدن، بما يجبره على البحث عن نقاط أكثر فائدة للبلدين وأكثر تقاطعاً، وإن كانت رؤيته الخاصة تتعارض وتتناقض بنسبة ما مع حكومة حزب العدالة.

هذا الأمر ينسحب على سياسات بايدن القادمة حيال إيران والخليج، وحيال ملف الصراع السوري، فالسيد بايدن لن يستطيع خنق السعوديين إلا بموافقة إسرائيل واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، كذلك لن يستطيع تفعيل الاتفاقية النووية مع إيران وفق صيغة أوباما، فالضرورات اختلفت وموازين القوى لم تبقَ على حالها كما كانت في عهد ترمب. لذلك لن نتوقع تغييراً عميقاً في السياسة الأمريكية كما يروَّج، فالعالم قبل أربع سنوات غير العالم الآن.

السودان

المحلل السياسي السوداني وليد الطيب يرى أنه على الرغم من أن إدارة ديمقراطية سابقة وضعت اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، فإن السودانيين يستبشرون خيراً بانتخاب بايدن رئيساً جديداً لأمريكا. مرد هذا التفاؤل هو أن الجولات الأولى من التفاوض بين السودان والولايات المتحدة بهذا بصدد رفع اسمها من قوائم الإرهاب بدأت في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

انحصر التفاوض في خمسة ملفات رئيسية تتعلق بموضوع التعاون الأمني، وإسهام الحكومة السودانية في جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، لما عرف به جهاز الأمن السوداني في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير اشتباك كبير بالتيارات الجهادية في القارة الأفريقية. ولم يصدر ما يفيد بضرورة دفع السودان تعويضات لضحايا تفجيرات إرهابية استهدفت أمريكيين كما هو الحال في عهد الرئيس المنتهية ولايته ترمب، إذ “لوى ذراع السودان” حتى يدفع 355 مليون دولار على حد تعبير وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين. يأمل السودانيون أن يستجيب الكونجرس الأمريكي الجديد للإحاطة والأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول 2020، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. كما يتطلعون إلى منح السودان حصانة من ملاحقات قانونية في قضايا أخرى قد تقضي بإلزام الخرطوم بدفع تعويضات جديدة.

سياسياً، ترنو القوى السياسية السودانية إلى دعم الإدارة الأمريكية الجديدة عملية التحول الديمقراطي في البلاد، وممارسة ضغوط على الشق العسكري في الحكومة الانتقالية لتخفيف قبضته على الأوضاع العامة في السودان. كما تأمل القوى السياسية زيادة المساهمة الأمريكية في عملية إصلاح القطاع الأمني في السودان، فكلما ضعفت قبضة المؤسسة العسكرية والأمنية تمكنت القوى السياسية المكونة للحكومة الانتقالية من بسط رؤيتها للتحول الديمقراطي، وإعادة تأسيس دولة علمانية كاملة الدسم في السودان، وهو الأمر الذي يرفضه الشق العسكري في مجلس السيادة، حسب تصريحات الفريق أول شمس الدين كباشي لجريدة اليوم التالي الصادرة صباح اليوم في الخرطوم.