يعتبر عدد معتبر من المؤرخين الإمام أبا حامد الغزالي منظــّر ومؤسس مرحلة فارقة في التاريخ العربي الإسلامي، مرحلة الحملات الفرنجية وما قبل الدولة الزنكية، تلك الفترة التي تعد – من وجهة نظري – الأقرب شبهاً بما تعانية أمتنا اليوم. لقد رأى الغزالي فشل كل محاولات الإصلاح سابقاً وفي العصر الذي عاشه، وكان آخرها محاولات الإصلاح السياسية (من رأس الدولة) في عهد السلطانين ألب أرسلان ثم ابنه ملكشاه ووزيرهما الشهير نظام المـُلـْك.

كان الغزالي مدرساً في إحدى المدارس النظامية، التي أسسها نظام الملك، وقد عُرض عليه مناصب كبيرة في الدولة لتحقيق رؤيته في الإصلاح فأبى. كانت نظريته تقول “إذا فشلت محاولات متكررة في الإصلاح فهناك خلل في “المناهج”، المناهج التعليمية ومناهج التغيير”. لقد شخّص المفكر العميق مشاكل عصره ووضع على رأسها “فساد رسالة العلماء”، لكنه لم ير أبداً من فائدة للعمل تحت سقف الدولة السلجوقية، بل ابتدع نظرية “الانسحاب والعودة”.

تقوم النظرية على أن المنغرس في نظام ما وسياق معين، يعاني من نفس الأدواء التي يحاول أن يعالجها، وبالتالي فلن ينجح في ذلك ما دام تحت هذا السقف، فيحتاج إلى “الانسحاب” من الحياة العامة والمسؤوليات التي يحملها والعمل على نفسه إعداداً وتكويناً علمياً وروحياً وعملياً، ثم “العودة” لتطبيق سياسات التغيير التي آمن بها وخطط لها.

وبناء على هذه الرؤية/النظرية، انسحب أبو حامد الغزالي 10 سنوات يقرأ ويدرس ويتعلم ويطوف البلاد، ثم عاد بفكرة المدارس المستقلة عن الدولة بمناهج وضعَها بناءً على تشخيصه للمشاكل، كما أنه دعا لعدم التعامل مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها المدارس والشرطة (حالة قريبة للعصيان المدني في عصرنا). في المحصلة، استطاع الغزالي أن ينشئ جيلاً جديداً من العلماء، تربوا وربوا الطلاب والمجتمع على أفكار صحيحة وسليمة مختلفة عن منظومة الأفكار السابقة، انبثق منها “جيل” كامل مختلف عن سابقيه، تميز فيه عماد الدين زنكي ثم نور الدين ثم صلاح الدين.

أما وإن التاريخ يعيد نفسه باختلافات معينة تزيد أو تنقص، وأنه يقوم على قوانين تاريخية ونواميس إلهية لا تتغير ولا تتبدل في إطارها الكبير، فإن الرجل يحمل لنا مفتاحاً مهماً لانسداد الأفق أمام الربيع العربي في مرحلته الراهنة. ذلك القطار الذي انطلق منذ أربع سنوات، لكن سائقه ما زال يضغط بنفس القوة على دواسة الوقود، دون أن ينظر في المرآة خلفه، ودون حتى أن “يفرمل” ولو للحظة ليتساءل: أين أنا، وما الذي يجب أن أفعله لأصل إلى المحطة المنشودة؟!.

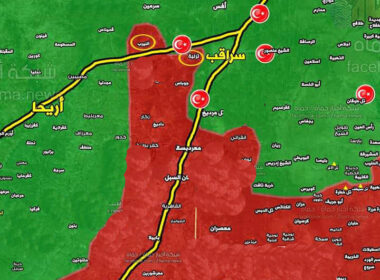

لقد مرت ثورات الربيع العربي بثلاث مراحل بارزة وسريعة تختلف فيما بينهما اختلافاً جذرياً، الانطلاق والتباطؤ والانكفاء، وهي اليوم في أسوأ حالاتها في مصر وسوريا بلا أفق واضح، بينما اليمن وليبيا مفتوحتان على المجهول، وحدها تونس تبقى رافعة راية الأمل على قلق وتوجس حتى الآن.

وأحسب أن نظرية “الانسحاب والعودة” التي أبدعها “حجة الإسلام” فيها بعض الحل للاستعصاء القائم حالياً، في مصر وسوريا خصوصاً، وفي المشهد الكبير عموماً. إن أكثر وأولى ما يحتاجه الربيع العربي الآن هو وقفة، وقفة للمراجعة والتقييم ثم التقويم. ذلك أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يكون الخطاب وقت رئاسة مرسي – في المثال المصري نموذجاً – هو نفسه خطاب ما بعد الانقلاب، هو ذاته خطاب ما بعد رابعة، هو عينه الخطاب الآن بعد سنة ونصف على الانقلاب الذي يبدو أنه حاز بعض الاستقرار الداخلي والاعتراف الخارجي.

ومن بداهة القول أننا لا ندعو للانسحاب من الشارع أو العمل السياسي أو مناهضة الانقلاب بالمعنى الحرفي، فليس ذلك معنى الحديث ولا هو أمر منطقي، وإنما نعني “انسحاب” التركيز من زحام وفوضى الأحداث اليومية للتفكير في صورة أعلى وأكبر من الناحية الاستراتيجية، تتصل بصيرورة الربيع العربي ككل وبمسيرته ومآلاته وطرق إنقاذه من الوهدة التي وقع بها، بعد تقييم موضوعي لمجمل الصورة.

إن المبدأ الرئيس الذي قدمه لنا أبو حامد الغزالي هو إعادة تقييم “المنهج” قبل “الأداء” حين تتعدد المحاولات ويتكرر الفشل أو استعصاء النجاح، وهذا ما يحتاجه الربيع العربي اليوم. لقد بدأت في هذه المنطقة من العالم نذر مرحلة تاريخية وحضارية جديدة لن تعود بعدها عقارب الزمن إلى الوراء أبداً، لكننا نحتاج إلى فهم التاريخ والواقع وموازين القوى الداخلية والخارجية وتشابكاتها، كما نحتاج إلى البحث في أوراق القوة التي بين أيدينا وأيدي الطرف الآخر، ثم إعادة النظر في منهجنا وأدائنا حتى الآن، ثم جمع كل ذلك – مع غيره من الوسائل والأدوات والعوامل – لطرح السؤال الكبير: هل الاستمرار بهذه المنهجية في التفكير والأداء سيوصلنا إلى أهدافنا، أم إننا نحتاج إلى تغيير أو تطوير هذه المنهجية وهذا الأداء؟!.

إنه درس كبير ومهم من تاريخنا نحن ومن حضارتنا نحن قدمه لنا الغزالي (إن كان هناك من حساسية تجاه تجارب الغير)، وإن من أبسط قواعد القيادة والإدارة أن الرؤية تبنى على رفع الواقع ودراسة العناصر المختلفة لتخرج منها استراتيجية تتفرع عنها خطة وأهداف ووسائل وليس العكس، وإن مما ينقل عن اينشتاين تحذيره من الإصرار على الطريقة ذاتها في العمل ثم انتظار نتائج مختلفة.